➤「大根」の育て方・栽培方法が知りたい人

➤「大根」の栽培時期が知りたい人

➤「大根」の種まき・間引き・水やり・花の扱い、収穫の目安などが知りたい人

Contents

【大根】育て方・栽培方法・時期|種まき・水やり・間引きなど

「大根」を育てるポイントは何だろう?

こういった疑問に答えます。

基本情報

【主な品種】冬自慢、耐病総太り、宮重大根、おふくろ、三浦大根、練馬大根 など

【主な性質】冷涼な気候を好む。土壌をあまり選ばず、連作の心配も少ない。初心者向けの作物

【肥料タイプ】尻上がり型

【適正pH】5.5~6.0(弱酸性)

【プランターサイズ】深底タイプ

【種子の光反応性】嫌光性

【注意する病気】ベト病、白サビ病、黒腐病 など

【注意する害虫】アブラムシ、コナガ など(アブラナ科共通)

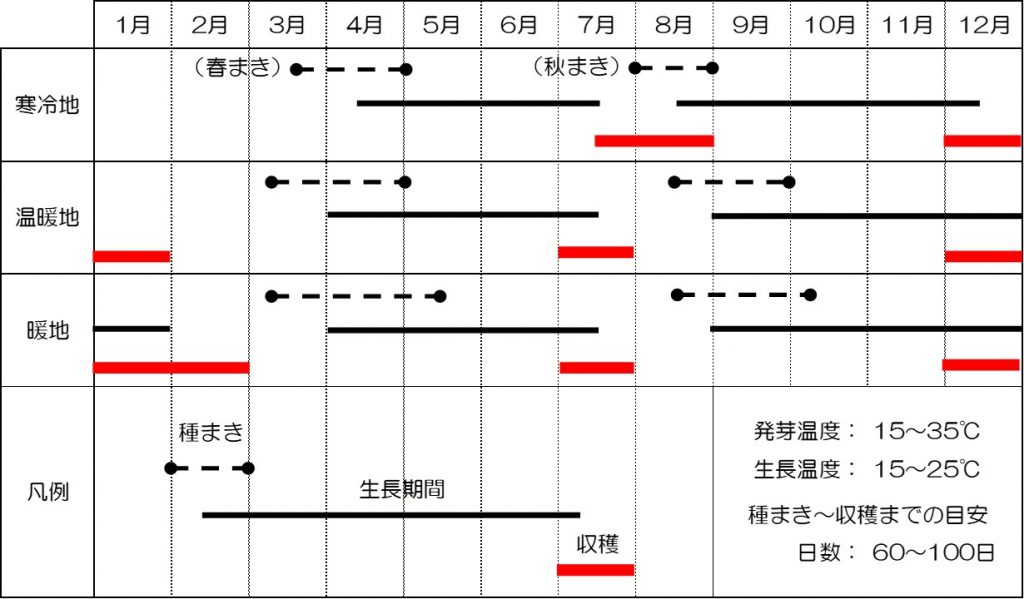

栽培スケジュール

種のまき方

はじめに

どうも!こうきです。

煮物やサラダ、漬物など幅広く利用可能で家庭には欠かせない大根。

今回は大根の育て方・栽培方法について解説します。

大根は土壌をあまり選ばず、連作の心配も少ない。まさに初心者向けの作物になります。初めて農業・家庭菜園に取り組む方にもオススメの品種です。

栽培のポイントをまとめた実務記事です。この記事を通して、立派な大根を育てて欲しい。

そんな気持ちで執筆しました。参考になれば幸いです

それでは解説していきます!

※わからない単語があれば下記記事で調べることができます。

農業・家庭菜園を取り組む際に出てくる用語を解説する用語集です。分からない単語があれば随時使用してください。参考になれば幸いです。※随時追加していきます。

【大根】育て方・栽培方法・時期|種まき・間引き・水やりなど

1.大根の主な品種・性質

2.大根の栽培方法

3.発生しやすい病害虫

4.まとめ

1.大根の主な品種・性質

大根には多くの品種があります。(100種類以上あると言われています)

ここでは大根の主な品種・性質について解説します。

主な品種

大根の主な品種は「青首大根」と「白首大根」です

主な特徴・違いは下記のとおり

青首大根:地上に出ている部分が緑色の大根

地中と地上両方に向かって伸びる。市場に出回るほとんどがこの青首大根

白首大根に比べて甘みが強い

白首大根:首の部分も含め、全て真っ白な大根

地中に向かってのみ伸びる。たくあんなどの漬物や刺身のツマなどによく利用される。

青首大根に比べて苦みや辛味が強い

主な品種名

【青首大根】冬自慢、耐病総太り、宮重大根

【白首大根】おふくろ、三浦大根、練馬大根

【その他】早太り聖護院(丸大根)、辛之助(辛味大根)

主な性質

・冷涼な気候を好み、夏の暑さは苦手

・品種により春まき、夏まき、秋まきが可能

➤病害虫の被害が少なく、栽培管理も簡単にできる秋まきがオススメ

・土壌をあまり選ばず、連作の心配も少ない。

・じっくり育て間引きながら大きくしていく

・初心者向けの作物

2.大根の栽培方法

具体的な大根の栽培方法を解説していきます。

ここでは、下記項目を解説します

1)土づくり

2)種まき・移植

3)管理(水やり、間引き、追肥、花の扱い)

4)収穫の目安

1)土づくり

【肥料タイプ】尻上がり型

【適正pH】5.5~6.0(弱酸性)

ここでは土づくりのポイントを解説します。

ポイント

・根菜類なので土は深く耕しほぐす(40~50cm程度)

・小石や不純物など、根の伸長を阻害する物は取り除く

➤二股など生育不良の原因になります。

・肥料タイプは「尻上がり型」。基肥は控えめに。追肥で生育を調整する。

・基肥(完熟堆肥や化成肥料など)は2週間前には施す。(遅くとも1週間前には施す)

・pHに応じて石灰などを散布

➤大まかな目安:1m2当たり、完熟堆肥2kg、化成肥料60g、苦土石灰100g

肥料や石灰の施す適量は土の状態によりけりで、一概には言えません。

目安が分からなければ、経験者に相談することをオススメします。

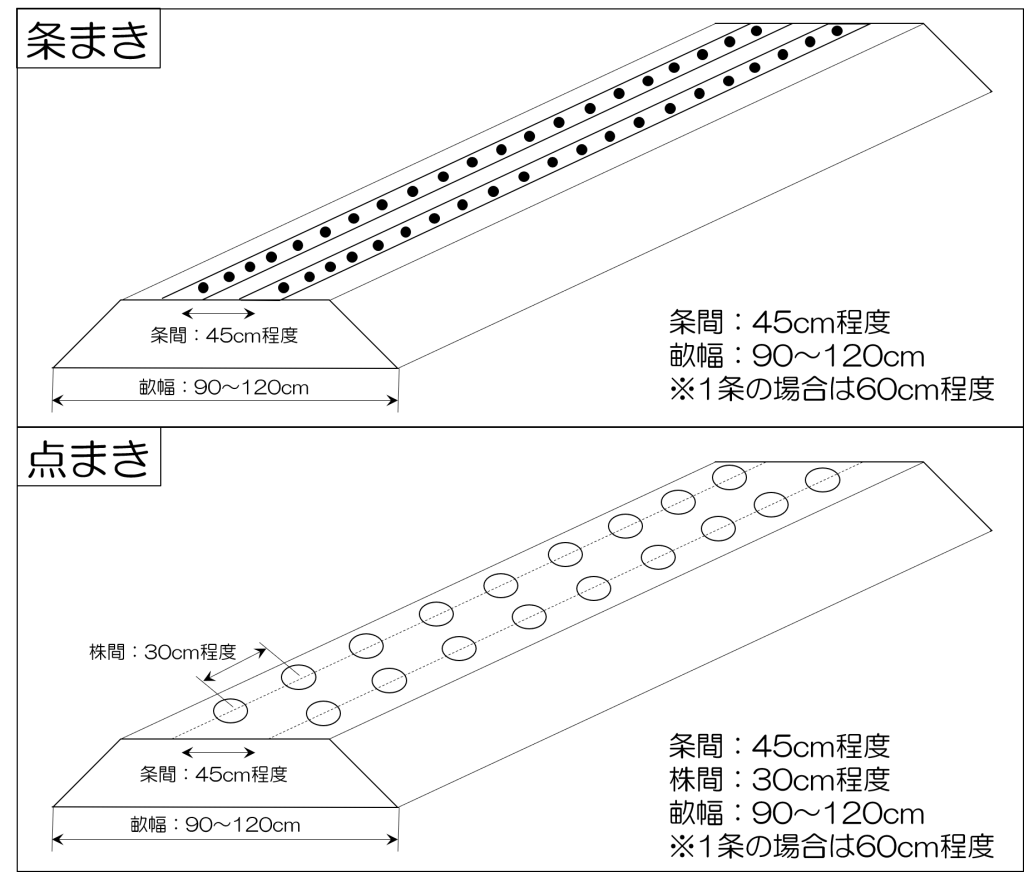

・畝幅は1条なら60cm程度、2条なら90~120cm程度

・畝の高さは10cm程度

※肥料タイプについては下記で解説しています

【こんな方におすすめの記事】➤施肥方法について「野菜のタイプ別」に知りたい人➤肥料を施肥する場所について知りたい人➤追肥するタイミングの考え方を知りたい人【目次】①野菜タイプ別②施肥場所③追肥のタイミング④まとめ⑤参考資料

【参考】プランターの場合

大根は根の部分が肥大するため、深さ30cm以上ある深底タイプのプランターがオススメ

小さいプランターしかない場合は「ミニ大根」や「20日大根」など矩形種などの小さい品種の大根をオススメします。

【こんな方におすすめの記事】➤初めて「家庭菜園」に挑戦する人➤「家庭菜園」を始めたいが、プランター・鉢の選び方がわからない人【目次】プランター・鉢を選ぶ際のポイント①サイズ・容量②材質③排水穴④まとめ

2)種まき・移植

【種まき頃】

(春まき)3月上旬~4月下旬頃

(秋まき)8月中旬~9月末頃

(条まき)条間45cm程度

(点まき)株間30cm程度、条間45cm程度(1穴に3~5穴程度)

【発芽温度】15~35℃

大根は直根性なので種まきは直まきがオススメ

移植・植え替えを行うと根が傷み生育不良になってしまう可能性があります

条まきもしくは点まき後、覆土して軽く手の平でおさえる。

発芽に水が必須であるため、種まき後、水をたっぷり与える。

【こんな方におすすめの記事】➤「種まき」の種類を知りたい人 ➤「種まき」のコツを知りたい人【目次】① 種まきの種類 ② 種をまく深さ(覆土について)③ 種まき~発芽のステップ ④ まとめ

3)管理(水やり・間引き・追肥・花の扱い)

続いて、管理方法です。

ここでは下記4点について解説していきます。

①水やり

②間引き

③追肥

④花の扱い

①水やり

大根は多湿に弱い作物です。(生育不良、病害虫の原因になります)

毎日の水やりは避け、乾燥していたら水やりすればよいです。

なお、発芽するには水が必須ですので、発芽まではこまめに水やりをしましょう!

②間引き

大根が生長し、混み合ってきたら間引きを行います。

大根をはじめ、根菜類は根が大きくなるため、間引き後は穴ができてしまいます。

そのため間引きの後は土寄せも合わせて行いましょう。

間引く回数は2~3回くらいが目安です。

1回目:本葉が出始めた頃。1カ所3株程度残して間引く

2回目:本葉が4〜5枚の頃。生育の悪い株を間引き、1箇所2本に間引く

3回目:本葉が6~7枚の頃。大きく太らせるために1本に間引く

※3回目は必要に応じて、2回でも十分大きな大根を収穫することはできます。

間引いたものも食べられるのが自家栽培の嬉しいポイント

間引いた大根もおいしくいただきましょう!

③追肥

肥料タイプは「尻上がり型」なので2回目もしくは3回目の間引きと合わせて追肥を行います。

株と株の間に即効性の肥料をまきましょう。

※肥料タイプは下記で解説しています。

【こんな方におすすめの記事】➤施肥方法について「野菜のタイプ別」に知りたい人➤肥料を施肥する場所について知りたい人➤追肥するタイミングの考え方を知りたい人【目次】①野菜タイプ別②施肥場所③追肥のタイミング④まとめ⑤参考資料

④花の扱い

大根は花が出来ると(トウ立ちすると)、それ以上根が伸びたり、肥大することがなくなります。(食味も悪くなります。)

種子を残す目的がないのなら花を作らないように(トウ立ちさせないように)栽培しましょう。

・トウ立ちしにくい品種を選ぶ

・適期に種まきを行う

・畑に長く放置しすぎない。

春まきは夏に向かって栽培するため、気温が温かくトウ立ちしやすいです。

そのため初心者には秋まきがオススメ

4)収穫目安

上に向いていた中心部の葉が開き、外側が垂れて、横に広がってきたら収穫適期

この頃には地面からでている部分も十分大きくなってきているはずです。

収穫までにかかる日数は品種によって異なるが、種まき後約60日~100日あたり

あまり長く畑に置いておくとトウ立ちしたり、スが入ったりするので適期に収穫しましょう!

収穫するときは根の上部をしっかりと持って、まっすぐ上に引き上げましょう。

なかなか抜けないものは少し回転させながら抜くと抜きやすいです。

3.発生しやすい病害虫

発生しやすい病害虫について解説します。

病気

降雨が多いと、軟腐病、ベト病、白サビ病などが発生しやすくなります。

畝を高くするなど、水はけを良くして、多湿を避けましょう。

害虫

アブラナ科目共通の害虫に注意しましょう。

温度が高い時期は害虫の活動も活発で食欲旺盛なので要注意です。

【主な害虫】

アブラムシ:秋まきの初期に大量発生すると、汁を吸われ生育に悪影響がでます。

コナガ:葉を食害します。葉も食べたいときは要注意です。

ハイマダラノメイガ(ダイコンシンクイムシ):8月〜9月に発生しやすく、大根の芯を食害する。キャベツやブロッコリーなどの苗も被害にあう。

害虫の防除はトンネルがけなどの予防が基本です。

あまりに被害が大きくなるようなら、農薬散布などの対応する必要があります。

4.まとめ

今回は大根の育て方・栽培方法について解説しました。

今回解説したことをまとめると

- 土は深く耕す

- 直根性なので、直まきする。移植は行わない

- 毎日水やりはしない。(多湿は避ける)

- 間引きは2~3回

- 収穫適期を過ぎたら、畑に長く放置しない(トウ立ち、スが入るなど生育不良の原因になる)

大根はポイントさえおさえれば、初心者でも大きく、太く育てることができます。

今回の記事を参考に、ぜひチャレンジしてみましょう!

今回は以上で終わりです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

他にもこんなことが知りたいなどあればお問い合わせからご連絡ください。