➤「団粒構造」とは何か知りたい人

➤「団粒構造」のメリットを知りたい人

➤「団粒構造」と「単粒構造」の違いを知りたい人

➤「団粒構造」の作り方を知りたい人

Contents

【団粒構造とは?】メリットや単粒構造との違いなどを解説

『団粒構造』により得られるメリットは何だろう?

こういった疑問に答えます。

はじめに

どうも!こうきです。

作物の栽培をしているとたまに聞く、『団粒構造』

そもそも『団粒構造』とは何ぞや?と思う人が多いと思います。

結論からいうと『団粒構造』は通気性と排水性を兼ね備えた構造であり、作物に適した土壌環境のことです。

でも、これだけではなかなかピンとこないと思います。

今回はこの『団粒構造』について、かみ砕いて説明していきます。

今回の記事を通して、より質の高い栽培を多くの人にして欲しい。

そんな気持ちで執筆しました。参考になれば幸いです。

それでは解説していきます!

※わからない単語があれば下記記事で調べることができます。

農業・家庭菜園を取り組む際に出てくる用語を解説する用語集です。分からない単語があれば随時使用してください。参考になれば幸いです。※随時追加していきます。

【団粒構造とは?】メリットや単粒構造との違いなどを解説

1.団粒構造とは?

2.団粒構造のメリット(排水性・保水性など)

3.団粒構造と単粒構造

4.団粒構造のでき方・作り方

5.団粒構造とミミズ

6.まとめ

1.団粒構造とは?

団粒構造とは『土が「団(かたまり)」「粒(つぶ)」となっている構造』であり、その状態が『作物の栽培に適した土壌環境』になります。

『じゃあ、その作物の栽培に適した土壌環境とは何よ?』というのも含めて、ここでは下記2点を解説していきます。

1)栽培に適した土壌環境とは?

2)団粒構造の特徴とメカニズム

1)栽培に適した土壌環境とは?

『栽培に適した土壌環境』これは下記3点が特徴です。

●適度な三相分布(土・水・空気の割合)

●降雨によってたまる水が、適度に保持・排水される(保水性と排水性の確保)

●根に十分な酸素と水に溶けた肥料成分を供給できる

そしてこの2つを同時に満たすのが『団粒構造』です。

2)団粒構造の特徴とメカニズム

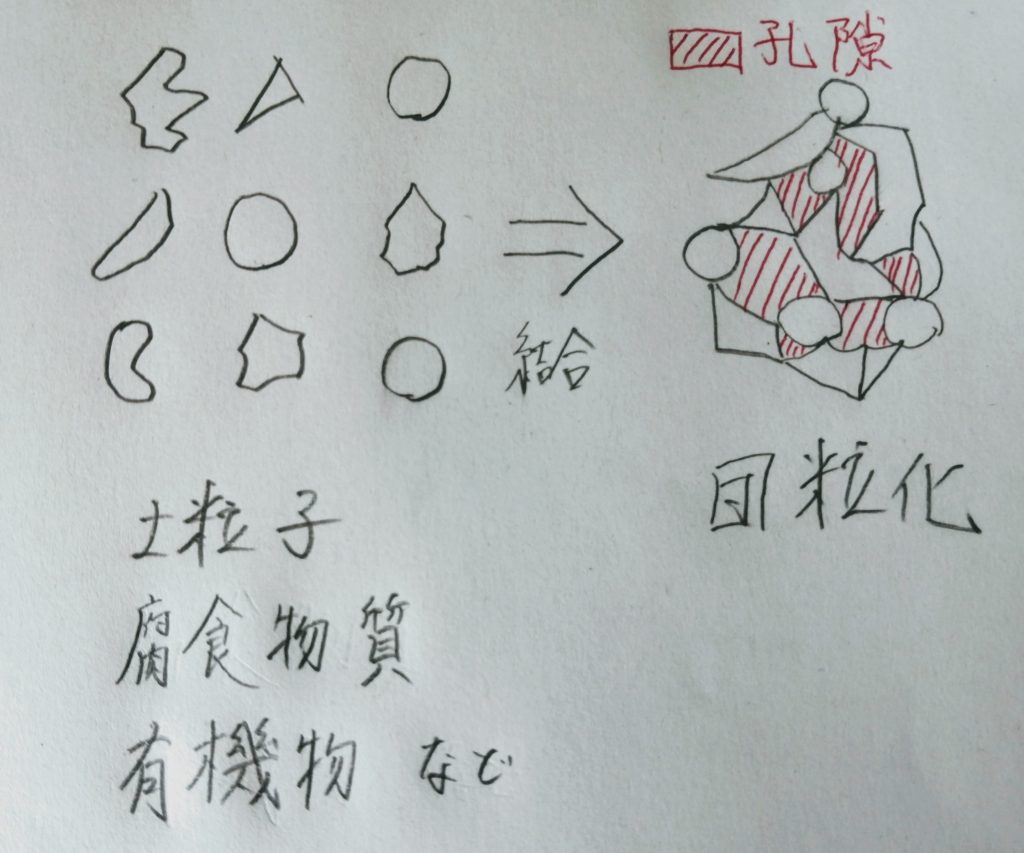

少し難しい説明になるのですが、団粒化とは土壌粒子が結合して集合体となり、その集合体がさらに集合体を作り・・・と団(かたまり)が少しずつ大きくなり粒になっていくことです。

土壌粒子そのものは単体で結合することはないけれど、土壌生物により分解された腐植物質や有機物などにより結合する。

このように結合された集合体は多くのすき間(孔隙)を含みます。(イメージ図参照)

※団粒構造はある日いきなりできるのではなく、徐々に団粒化していき団粒構造としての質を高めていきます。

【参考図】団粒化のイメージ図

団粒化が進んだ土壌はすき間(孔隙)が多くなり、これにより通気性・排水性がよくなります。

また微細なすき間に水が含まれることにより保水性があがります。

つまり先ほど述べた『栽培に適した土壌環境』になります。

2.団粒構造のメリット(排水性・保水性など)

団粒構造を作ることによりどのようなメリットがあるのか?

ここでは下記5点を説明していきます。

1)通気性・排水性の向上

2)保水性・保肥性の向上

3)土壌生物の発育促進

4)病害虫が発生しにくい

5)連鎖障害が発生しにくい

1)通気性・排水性の向上

団粒間の隙間を新鮮な空気が通過することで根の酸素吸収が促進される。また排水性が向上することで根腐れのリスクを下げることにつながります。

すき間が多いため、作物の根が伸びやすく、張りやすくなります。

2)保水性・保肥性の向上

保水性がある団粒構造では、団粒内部に適度に水分を蓄えることで乾燥を防ぎ、土壌の水分蒸発や水分切れが起こりにくくなります。そのため土の水持ちが良く、水に溶けた有機肥料や化学肥料の成分を蓄えることができます。

土壌に水と肥料成分があることにより、植物の根は養分を吸収しやすく、生長が促進されます。

3)土壌生物の発育を促進

団粒構造にはすき間が多く、かつ。水と肥料もあるため微生物・土壌生物が多く住みます。

土壌生物の活動が盛んになると、さらなる団粒化促進につながります。

4)病害虫が発生しにくい

土壌生物が多く、生態系のバランスがとれていると、病害虫の原因になる細菌などが異常繁殖しずらくなります。

つまり病害虫の被害が発生したとしても被害が小さくなる傾向があります。

5)連鎖障害が発生しにくい

連鎖障害はある特定の偏った土壌環境になることにより発生します。

団粒化が進み、肥料分が多い、かつ生態系のバランスがとれている土壌では連鎖障害も発生しにくくなります。

3.団粒構造と単粒構造

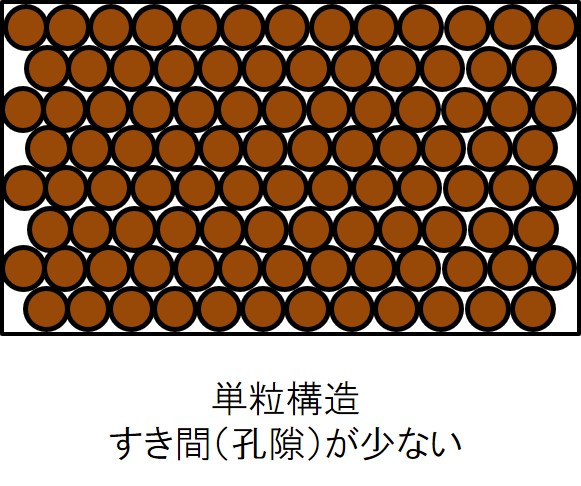

『団粒構造』に対して『単粒構造』と呼ばれる構造があります。

団粒構造が『土が「団(かたまり)」「粒(つぶ)」となっている構造』に対して

単粒構造は『土が「単(ひとつ)」「粒(つぶ)となっている構造」』になっています。

『団粒構造』と『単粒構造』の違いについて、ここでは下記2点を解説します。

1)土壌の三相分布の違い

2)主な特徴の違い

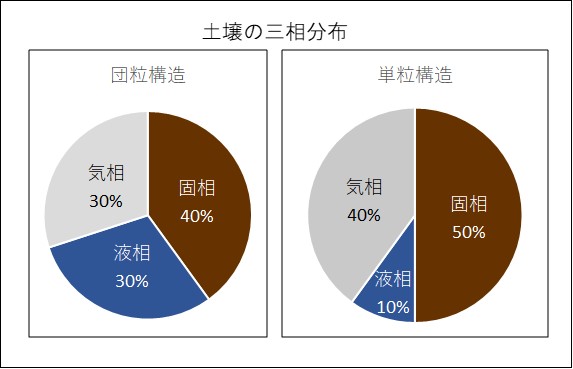

1)土壌の三相分布の違い

『団粒構造』と『単粒構造』では三相分布(土・水・空気の割合)が異なります。

良好な『団粒構造』では固相の分布は40%程度

一方『単粒構造』では液相の割合が低くなり、固相と気相の割合が高くなります。

※液相+気層が孔隙率になります

一般的に固相の割合は

50%以上は固すぎる。30%以下はやわらかすぎる。40%程度が良好といわれています。

2)主な特徴の違い

主な特徴の違いは下記のとおりです

単粒構造は通気性・排水性が良すぎます。良すぎるがために水を入れてもすぐに水は排水され、土壌中にほとんど残りません。つまり保水性・保肥性が乏しく土壌内は常に乾燥気味になります。

そのため単粒構造は『栽培に適さない土壌環境』になります。

4.団粒構造のでき方・作り方

団粒構造は土壌内の腐植物質や有機物などにより団粒化していき、一次団粒、二次団粒と成長していきます。

一朝一夕ができるものではなく、少しずつ団粒化がすすんでいきます。

※上述した「2)団粒構造の特徴とメカニズム」を参照

ここでは団粒構造を作りたい時にどのようにすればよいのか

下記3点から説明していきます。

1)有機物を施用する

2)土壌改良資材を施用する

3)土を耕す

1)有機物を施用する

団粒構造を形成するために腐植物質・有機物は必須です。

そのため、肥料にもなる堆肥や鶏糞・魚かすなどの有機物を施用すると団粒化促進につながります。

2)土壌改良資材を施用する

土壌の保水性や通気性を改善させるために、牛糞やくん炭などの土壌改良資材を施用する。

これにより土壌環境が改善され、団粒化につながります。

3)土を耕す

これは賛否両論あるのですが、早く団粒化を進めたいのであれば土を耕すことをオススメします。

土を耕すことにより、土中に空気がとりこまれ、微生物の活動が促進されます。

しかし、耕しすぎると、かえって土壌生物を傷つけることになってしまいます。

適度に耕して、団粒化促進につなげていきましょう。

5.団粒構造とミミズ

ミミズは英語で「アースワーム(Earthworm)」直訳で「地球の虫」という壮大な名前がついています。

ミミズの働きにより、団粒化は一層促進されます。

ここではミミズの働きを下記3点から説明します。

1)畑を耕す

2)消化・吸収

3)ミミズの粘液

1)畑を耕す

ミミズは自分のエサを探すため、土壌の中を動き回ります。

これにより土は反転・撹拌され、土の中に穴があき、すき間ができます。この孔をミミズ孔といいます

ミミズ孔は空気が入りやすくなり、排水性の向上にもつながります。

これは人が畑を耕すことで得られるメリットと同じ効果です。

2)消化・吸収

ミミズは土壌内を動き回りながら、消化・吸収を行っています。

ミミズは落ち葉・根・堆肥などの有機物と周辺の土を呑み込み、撹拌、分解、吸収され排せつされます。

排せつされた糞土は排せつされる前より細かく、栄養価も高くなっています。

この糞土を微生物や植物が吸収し、循環していきます。

3)ミミズの粘液

ミミズは体表から粘液をだしています。これはアンモニアを多く含んだ尿のことです。

これにより、土中の窒素は増え、pHが改善されます。

6.まとめ

今回は「団粒構造」について解説をしました。

今回、解説したことのまとめです。

●団粒構造とは『土が「団(かたまり)」「粒(つぶ)」となっている構造』であり、『作物の栽培に適した土壌環境』のこと

●団粒構造には多くのメリットがある。

●団粒構造の反対は単粒構造

●ミミズは団粒化を促進してくれる。

土はめちゃくちゃ奥が深いです。そして一朝一夕では解決しない問題です。だからこそ面白さもあります。

今回の記事を参考に自分の畑の団粒化にとりくみ、よりより野菜を栽培していきましょう!

今回は以上で終わりです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

他にもこんなことが知りたいなどあればお問い合わせからご連絡ください。