➤施肥方法について「野菜のタイプ別」に知りたい人

➤肥料を施肥する場所について知りたい人

➤追肥するタイミングの考え方を知りたい人

Contents

【肥料のやり方】野菜タイプ別、施肥場所、追肥のタイミングについて

肥料はどこの場所に与えたらいいのだろう?

こういった疑問に答えます。

はじめに

どうも!こうきです。

野菜を育てるうえで施肥方法、つまり肥料の与え方はとても大事なポイント

肥料のやり方により、生育・肥効が変わり、結果として収穫量が大きく左右されます。

今回は一般的な肥料のやり方について具体例を交えつつ解説していきます。

今回の記事を通して、より質の高い栽培を多くの人にして欲しい。

そんな気持ちで執筆しました。参考になれば幸いです。

それでは解説していきます!

※わからない単語があれば下記記事で調べることができます。

農業・家庭菜園を取り組む際に出てくる用語を解説する用語集です。分からない単語があれば随時使用してください。参考になれば幸いです。※随時追加していきます。

【肥料のやり方】野菜タイプ別、施肥場所、追肥のタイミングについて

1.野菜タイプ別

2.施肥場所

3.追肥のタイミング

4.まとめ

5.参考資料

1.野菜タイプ別

野菜の種類により適切な施肥方法は異なります。

※施肥とは肥料を施すこと

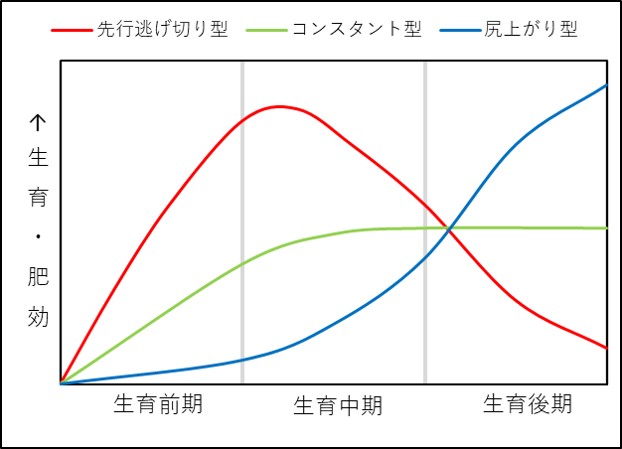

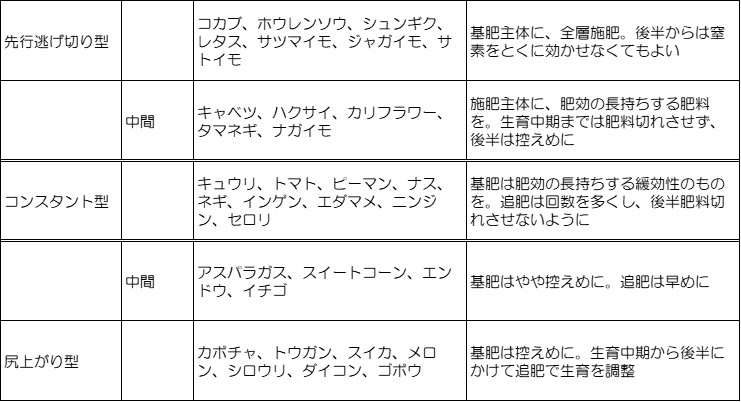

肥料に関して野菜のタイプを分類すると下記3つに分けられる。

1)先行逃げ切り型

2)コンスタント型

3)尻上がり型

1つずつ解説していきます。

生育の肥効のタイプ(イメージ)

【出典】監修:一般財団法人 日本土壌協会「図解でよくわかる土・肥料のきほん」

※一部筆者加筆

【参考文献】

1)先行逃げ切り型

先行逃げ切り型には2パターンあります。

①生育期間が短く、茎葉を収穫するもの:ホウレンソウ、シュンギクなど

②はじめに茎葉が生長し、その後収穫部が肥大するもの:ジャガイモ、サツマイモなど

このタイプの野菜は基肥主体で栽培する。生育後半は窒素の肥効がでないように施肥する。

2)コンスタント型

トマト、キュウリ、ナスなどが代表的。

コンスタント型の野菜は茎葉を伸ばしながら少しずつ収穫するため生育期間が長い。

そのため、基肥も追肥も多めに、かつこまめに行う必要がある。

毎日新鮮な野菜が収穫できるタイプの野菜たちです!

3)尻上がり型

つるボケしやすいスイカ、メロンなどや、葉ボケしやすいゴボウ、ダイコンなど。

生育初期の過剰施肥がつるボケ・葉ボケにつながるため、基肥を少なくし、追肥で尻上がりに施用する必要がある。

2.施肥場所

野菜の種類により適切な施肥の場所は異なります。

ここでは下記3つについて解説します。

1)ダイコンやゴボウなどの根菜類

2)ジャガイモやサトイモなど

3)ナスやキュウリなど

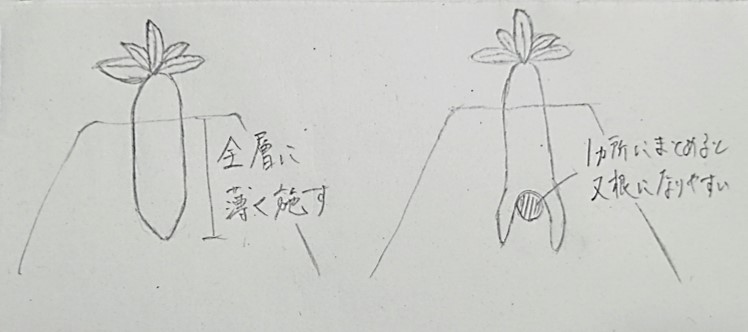

1)ダイコンやゴボウなどの根菜類

ダイコンやゴボウなどの根菜類は「全層に薄く施す」が基本方針です。

一部の層に固めて施すと、根が肥料に触れて傷み、又根の原因になってしまいます。

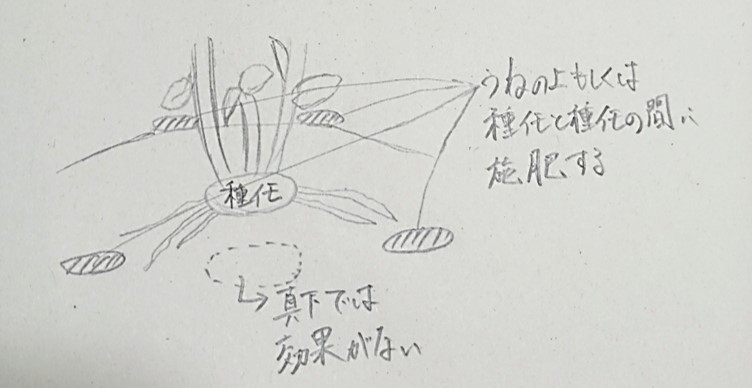

2)ジャガイモやサトイモなど

ジャガイモやサトイモなどは「うねの上」もしくは「種イモと種イモの間」に施すと根が伸びやすく、収穫量も増えます。

一方で、「種イモの真下」にある肥料は吸収しないので、真下には施肥しないようにしましょう。

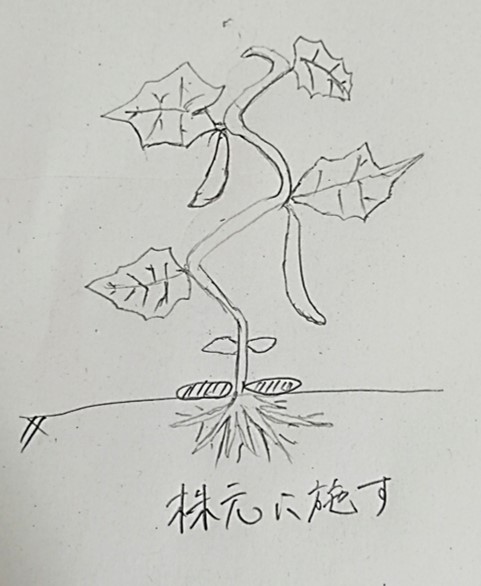

3)ナスやキュウリなど

ナスやキュウリなどは根が浅く高い地温や乾燥に弱いため、「株元に施肥」する

長期間収穫することができるため、途中で肥料切れを起こさないように注意する

3.追肥のタイミング

追肥のタイミングは野菜別に見定めるポイントがあります。

ここでは下記について説明します。

※その他の野菜は別途記事でまとめていきます。

1)トマト

2)ジャガイモ

3)追肥を見合わせた方が良い時

1)トマト

追肥が遅れても収穫できる一方、肥料の効きすぎにも注意をする必要がある。

だいたいの目安は下記のとおり

1回目:第1花房が3~4個開花し、花が大きく色も濃くなってきたとき

2回目:第1花房が充実し、果実が1円玉大になったとき

3回目:第2花房が着果したとき

4回目を行う場合は第3花房が充実したとき。トマトの樹勢を見ながら必要であれば行う。

2)ジャガイモ

ジャガイモは追肥と土寄せを同じタイミングで行う野菜です。

だいたいの目安は下記のとおり

1回目:芽かきを行うタイミング(草丈が10cm程度のとき)

2回目:蕾がついたころ

なおジャガイモの育て方・栽培方法については下記で解説しています。

【こんな方におすすめの記事】➤「じゃがいも」の育て方・栽培方法が知りたい人 ➤「じゃがいも」の栽培時期・期間が知りたい人 ➤「じゃがいも」の芽かき・追肥・花の扱い・収穫方法などが知りたい人【目次】①じゃがいもの主な品種・性質②じゃがいもの栽培方法③発生しやすい病害虫④まとめ

3)追肥を見合わせた方が良い時

追肥を見合わせた方が良い時もある。これは樹勢により判断する。

例)トマトの場合

先端の葉が内側に巻いているのは窒素過多のサイン。

こういう場合は追肥を見送るもしくは少なくする。

例)キュウリの場合

葉が丸みをおびて切れ目がなくるのは窒素過多のサイン

トマト同様にこういう場合は追肥を見送るもしくは少なくする。

4.まとめ

今回は「肥料のやり方」について解説をしました。

今回、解説したことのまとめです。

●野菜のタイプは3つ「先行逃げ切り型」「コンスタント型」「尻上がり型」

●野菜ごとに適した施肥場所がある

●追肥のタイミングは野菜ごとにある。

今回の記事を参考に肥料のやり方について見直し、よりより野菜を目指しましょう!

5.参考資料

今回参考にした書籍です。

土の考え方や肥料の種類など基本的なことがびっしり書かれており、初心者にはおすすめの一冊です。

今回は以上で終わりです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

他にもこんなことが知りたいなどあればお問い合わせからご連絡ください。