➤「種まき」の種類を知りたい人

➤「種まき」のコツを知りたい人

Contents

【初心者必見】種まき方の基本(種まきの種類、コツを解説)

種まきの種類は何があるんだろう?

こういった疑問に答えます。

はじめに

どうも!こうきです。

種まきは最初の一歩。一見簡単そうに見えて奥が深いのがこの種まき

種から育てるのが面倒で、ついつい苗から買ってしまうこともありますよね

種のまき方次第で、発芽率やその後の間引き作業、収穫量も変わります。

この機会に種まきの基本を学び、より良い栽培を目指しましょう!

種からちゃんと育てられるか不安な人は

「半分は種から半分は苗を購入する」がおすすめ

これなら下記2つのメリットがあります。

・種から育てた方が失敗しても買ってきた苗があるという心理的余裕

・自分が育てた苗と市販の苗の比較

「種まき」を通してより質の高い栽培を多くの人にして欲しい

そんな気持ちで執筆しました。参考になれば幸いです。

それでは解説していきます!

【初心者必見】種まき方の基本(種まきの種類、コツを解説)

1. 種まきの種類

2. 種をまく深さ(覆土について)

3. 種まき~発芽のステップ

4. まとめ

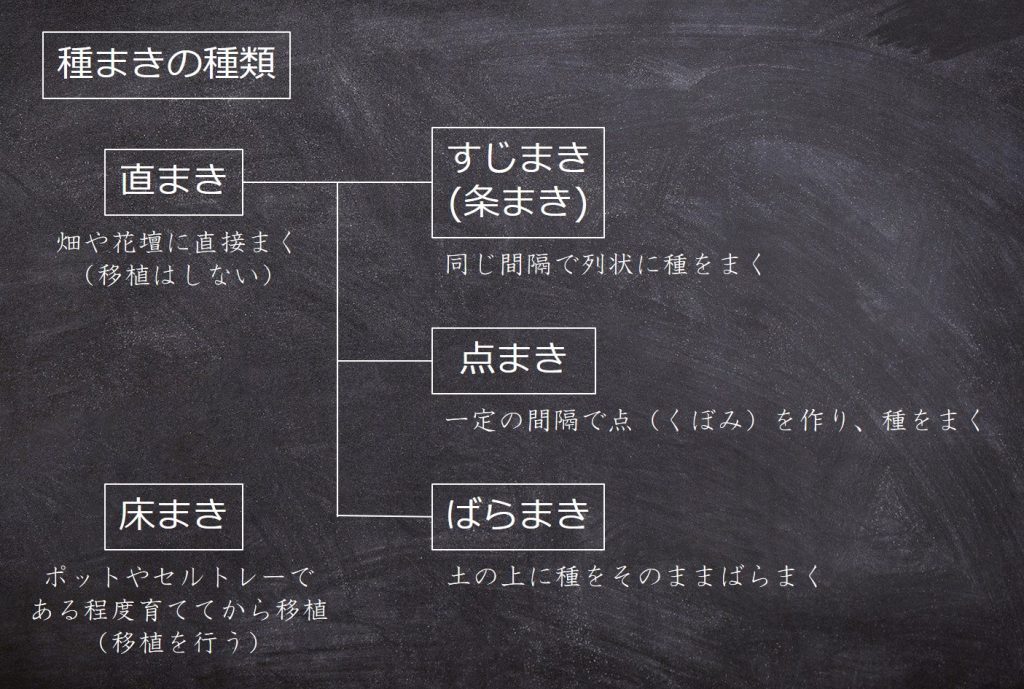

1.種まきの種類

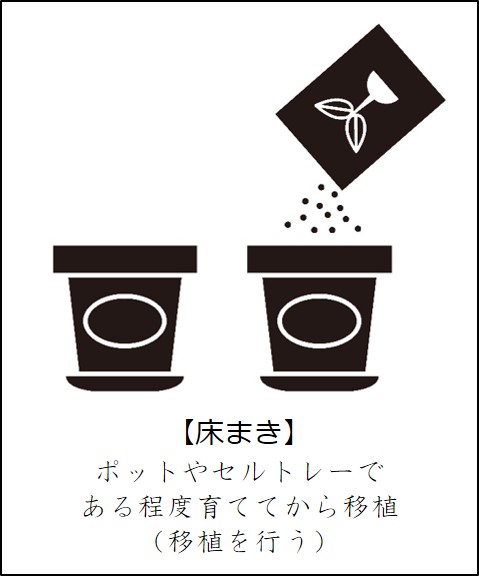

まず畑や花壇に直接まくのか、ポットやセルトレーなどの容器にまくのか(後から移植する)で種類が分かれます。

・直まき

・床まき

そして直まきには下記3つの種類があります。

・すじまき(条まき)

・点まき

・ばらまき

1つずつ解説していきます。

直まき

直まきはその植物を植えたい場所に直接種をまく方法

主に移植を嫌う直根性などの植物を育てるときに用いられる種まきの方法です。

※直根性とは根っこが地中深く枝分かれすることなく、太くまっすぐに伸びていく性質のこと。

直まきは畑や花壇などをイメージする方が多いですが、プランターや鉢に種をまき、その場所で最後まで育てる方法も直まきになります。

メリット

・移植する必要がない

デメリット

・発芽するまで見た目が寂しい

・直射日光や風雨などの外的影響を受けやすい

向いている野菜

・種が大きい野菜

・大根、人参、カブ、ゴボウなどの根菜類

・オクラ、チンゲンサイ・小松菜・ほうれん草 など

床まき

床まきとはポットやセルトレーなどの容器に種をまき、ある程度育ててから畑やプランターに移植(定植)する方法

床まきは使用する道具により、「箱まき」や「平鉢まき」などがありますが、一般的なのは「ポットまき」です。

メリット

・まき時を逃さない

・畑を有効活用できる

・管理がしやすい(発芽するまで集中管理するので発芽率が高い)

・根がしっかり作れる

・予備の苗を作れる

デメリット

・移植が必要

向いている野菜

・種が細かい、発芽の温度が高い、発芽まで難しい野菜

・白菜、レタス、キャベツなどの結球葉菜

・トマト、ナス、ピーマン、ナス、きゅうり、カボチャなどの果菜類 など

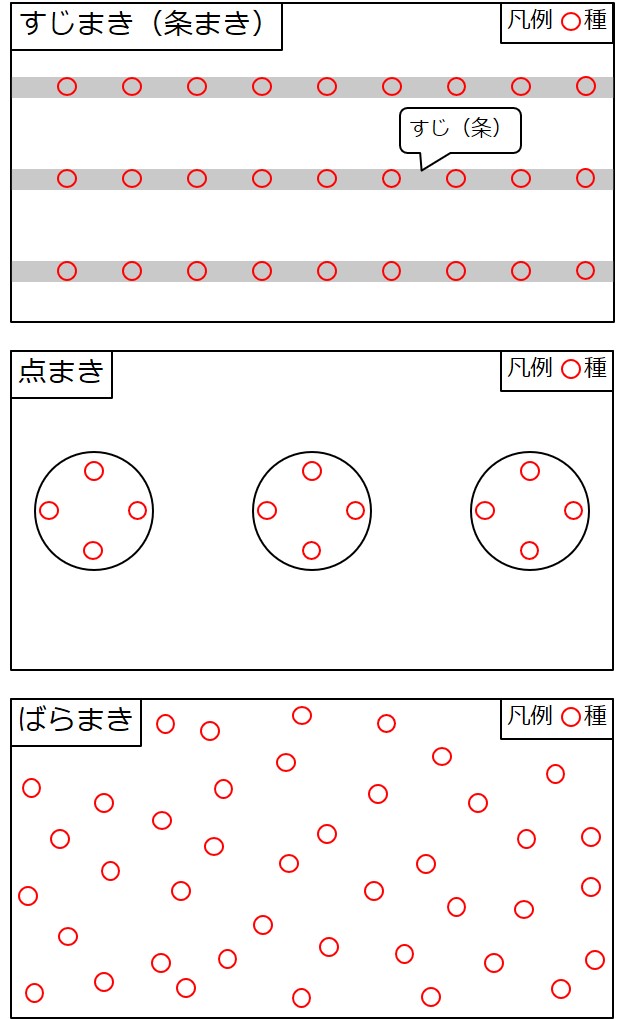

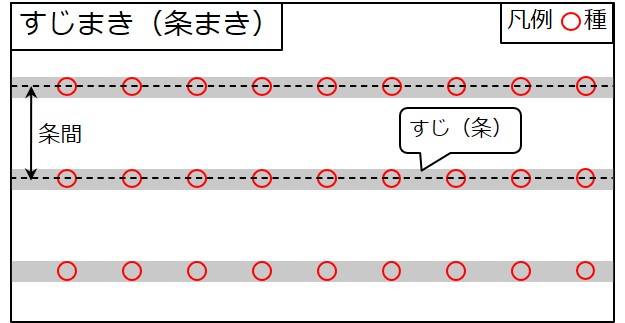

すじまき(条まき)

すじまき(条まき)は同じ間隔で列状に種をまく方法

種の大きさにもよりますが、大体1~2㎝ほど間隔をあけながら種をまく

1列にまく場合は、1条まき、2列に蒔く場合は、2条まきなどと言います

すじとすじの間を条間と言います。

メリット

・発芽時に苗がキレイに並ぶ、

・間引きをする際に他の苗と生育状況を比較しやすい

・間引ける苗が多い

・追肥、土寄せ、除草作業が容易

デメリット

・間引きする数が他のまき方に比べて多い

向いている野菜

・種が細かい、成長の早い野菜

・小松菜、ほうれん草、春菊、カブ、にんじん、ゴボウ、20日大根 など

点まき

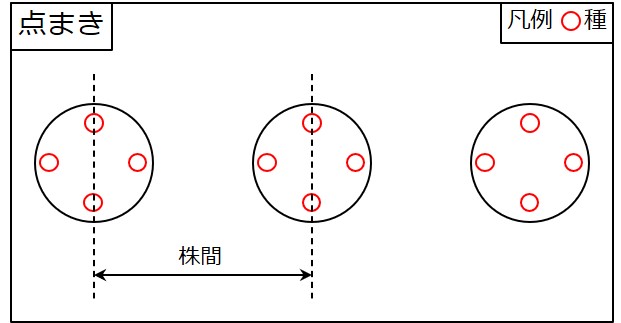

点まきは一定の間隔で点(くぼみ)を作り、種をまく方法

1つの点(くぼみ)は5~10cm程度、1つの点(くぼみ)に2~5粒ほどの種をまきます。

点(くぼみ)と点(くぼみ)の間を株間と言います。

ビンや蓋の底を利用すると簡単に点(くぼみ)を作ることができますよ

メリット

・必要な種が少ない(種を節約できる)

・間引きの手間が少ない

・大きく育てやすい

・追肥、土寄せ、除草作業が容易

デメリット

・育てられる苗が少ない

向いている野菜

・種が大きい野菜や、根菜類などの大きくなる野菜

・オクラ・大根・白菜・エンドウ・枝豆・インゲン・落花生・かぼちゃ など

ばらまき

ばらまきとは土の上に種をそのままばらまく方法

ばらまきは一般的に好光性種子(発芽に光を必要とする種子)を育てる際によく用いる手法

好光性種子(発芽に光を必要とする種子)以外もばらまきを行うことは可能ですが、この場合は覆土が必要。ひと手間かかります。

まく数が多いとその分間引く数が多くなります。まき過ぎには要注意

メリット

・種まきの労力が少ない

・間引き苗が楽しめる

デメリット

・間引く数が多い

・まき方にムラがでる。

・株が大きくなりにくい

向いている野菜

・光好性種子、細かい種の植物、葉菜類全般

・小松菜、ほうれん草、春菊、サニーレタス、水菜 など

2.種をまく深さ(覆土について)

種子により光を好む種と嫌う種があります。

ここでは下記2つについて解説します。

・好光性種子

・嫌光性種子

好光性種子

好光性種子とは発芽に光を必要とする種のこと。光発芽種子、明発芽種子とも呼ばれています。

発芽するときに光が必要になるため、覆土は必要最小限にします。

極論、覆土はなくてもいいのですが、覆土がない場合、

種が乾燥気味になる、風により種が飛ばされるおそれがあるなど発芽に悪影響を及ぼす恐れがあります。

そのため、好光性種子も覆土を行うことをおすすめします。

代表的な品種

ニンジン、小松菜、レタス、白菜、シソ など

嫌光性種子

嫌光性種子はその名のとおり、光を嫌う種のこと。暗発芽種子とも呼ばれています。

嫌光性種子は光によって発芽が抑制されるという性質を持っているため、覆土は厚めにします。厚さの目安は種の直径の約2~3倍程度です。

代表的な品種

大根、カボチャ、トマト、ピーマン、玉ねぎ など

(参考)硬実種子とは?

【参考】硬実種子例:オクラの種子

好光性種子と嫌光性種子以外にも硬実種子と呼ばれる種子があります。

種子の皮に透水性が無いため、水分を吸収することができず、自然状態では休眠状態にあるタネのこと。

そのままだと発芽まで時間がかかるため、硬実処理を行う。

硬実処理とは水につけたり、皮の一部を傷つけたりして、発芽を促進すること

硬実種子は他の種と比べると発芽率が悪いです。

種子ごとに適切な硬実処理を行い、発芽率をあげましょう!

代表的な品種

ほうれんそう、オクラ、かぼちゃ、ゴーヤ、すいか など

3.種まき~発芽のステップ

種まき~発芽のステップを解説します。

0)種まきは晴れた日に行う

1)株間を考慮しながら、まく位置を決める

2)種をまくため、すじor点を作る

3)種をまく

4)覆土

5)水やり

ひとつずつ解説していきます。

0)種まきは晴れた日に行う

雨により種が流れてしまう可能性があります。

雨の日は避け、晴れの日に行うようにしましょう

1)株間・条間を考慮しながら、まく位置を決める

種の品種により適当な株間・条間があります。

ヒモやメジャーを使用し、おおよそまく位置を決めます。

2)種をまくため、すじor点を作る

種をまくためにすじもしくは点(くぼみ)を作ります。

※ばらまきの場合は作業不要

3)種をまく

種をまいていきます。適度な間隔で種をまくことが大事

種があまりに近いとお互い干渉し、間引きも難しくなります。

少なくとも1~2cmほどの間隔は空けましょう

4)覆土

品種に合わせて覆土をします。

ポイント:

種に土をかけてから必ず土を押さえましょう。ポンポンと2,3回手で押せばOK

押さえることにより、種と土の密着性が高まり、発芽率があがります。

5)水やり

種が流れないように水やりを行う。

ポイント:

発芽するのに水は必須です。

発芽するまでは土が乾燥しないようにこまめに水やりを行いましょう。

水やりを行う際、水たまりにならないように注意

水たまりができると、種が流れる可能性があります。

もし水たまりが出来てしまったら、一度水やりを止め、水が浸透してから水やりを再開。何回かに分けて水やりしましょう

じょうろではなく、霧吹きで水をやると

水たまりができにくく、安心ですよ

種まき~発芽のステップにおいて特に大事なのは

「4)覆土」と「5)水やり」

上述したポイントをしっかりおさえれば、発芽率はグッと上がります。頑張りましょう!

なお、家庭菜園に必要な道具一覧はこちら

【こんな方におすすめの記事】➤初めて「家庭菜園」に挑戦する人➤「家庭菜園」を始める際、最低限必要な道具が何か知りたい人【目次】必要な道具一覧①【必須項目】最低限必要な道具②【推奨項目】あると便利、あった方が無難な道具③【その他】小物類(好みによって使う道具)④【番外編】中級者向けの道具⑤まとめ(家庭菜園の心構え)

種まき日和「一粒万倍日」についてはこちら

【こんな方におすすめの記事】➤「一粒万倍日」とは何か知りたい人➤「一粒万倍日」の決め方を知りたい人 ➤「一粒万倍日」に行うと良いことが知りたい人【目次】① 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは?② 2020年の一粒万倍日③ 一粒万倍日に行うと良いこと④ 一粒万倍日に行うと良くないこと⑤ まとめ

4.まとめ

今回は「種まき」について解説をしました。

今回、解説したことのまとめです。

●種まきには移植の有無で「直まき」と「床まき」がある

●「直まき」には3つ種類がある「すじまき(条まき)」「点まき」「ばらまき」

●種には光を好む種子「好光性種子」と嫌う種子「嫌光性種子」がある

●種まき~発芽において特に大事なのは「覆土」と「水やり」

種まきは本当に奥が深いです

諸説ありますが、「考える」とは

「土に種を与えたが、芽が出なかった時に行う行為」が語源だそうです

正直、万全を期しても種が出ないこともあります。

一方で適当にまいた種が順調に育つこともあります

こればっかりは本当にわからん。いつも考えさせられます。

しかし、芽が出たときの感動はひとしおです。

あふれ出る生命力の強さに胸を打たれます。

あなたもぜひ種まきから野菜を育ててみてください!

今回は以上で終わりです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

他にもこんなことが知りたいなどあればお問い合わせからご連絡ください。