➤「土用」とはそもそも何か知りたい人

➤「土用」はいつを指すのか知りたい人

➤「土用の丑の日」とは何か知りたい人

Contents

【基礎知識】土用とは?いつ?2022年を参考に考え方をわかりやすく解説

「土用」とはいつだろう?

「土用の丑の日」とは何だろう?

こういった疑問に答えます。

はじめに

どうも!こうきです。

突然ですが、あなたは「土用」をご存知ですか?

「土用の丑の日」といえばウナギを食べる日で有名ですよね。

実は「土用」は春夏秋冬と同じように季節の1つ

言葉のとおり土に用がある期間で、基本土いじりがNGな日になります。

「土用」は季節の節目を教えてくれるポイントの1つ

日々の生活の中で「土用」を意識すると季節の移ろいがより身近に感じられます

あなたにとって「土用」がもっと身近になりますように

そんな気持ちで執筆しました。参考になれば幸いです。

それでは解説していきます!

【基礎知識】土用とは?いつ?2022年を参考に考え方をわかりやすく解説

1.そもそも土用とは?

2.土用とはいつなのか?(2022年を参考に)

3.土用にやりたいこと、控えた方がいいこと

4.おまけ:土用の丑の日とは?

5.まとめ

1.そもそも土用とは?

まず結論から

そもそも「土用」は雑節の1つで「土旺用事」の略

土の気が旺(さかん)に働く時期という意味

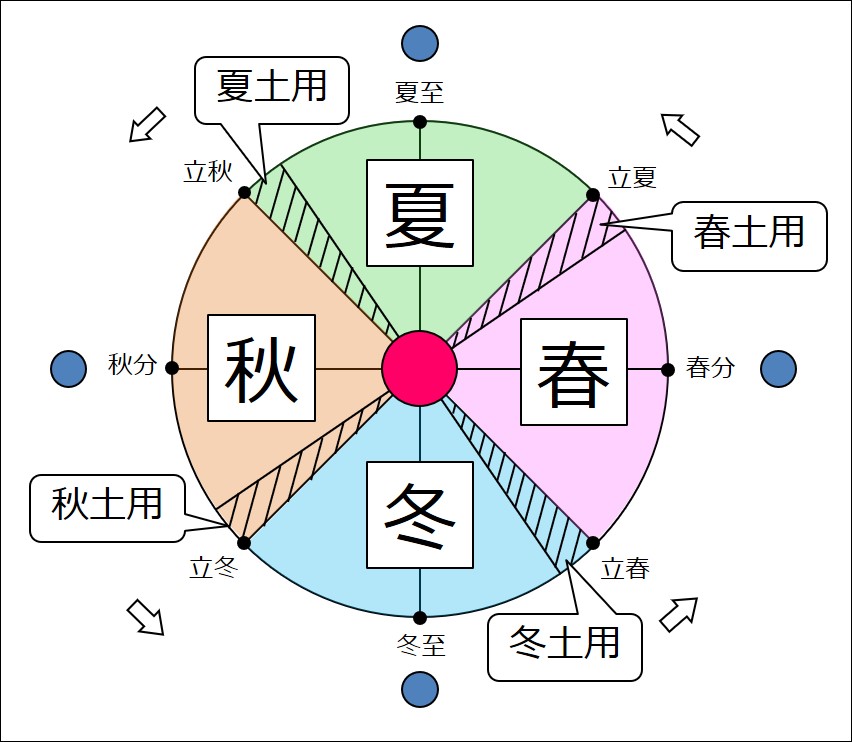

「立春」「立夏」「立秋」「立冬」前の18日間を土用としています。

春夏秋冬を「四季」というように

春夏秋冬に土用を加えた暦を「五季」といいます

といっても、これだけではなかなかピンとこないので図を使用し、噛み砕いて説明していきます。

下記の順番で説明していきます。

●四季の考え方

●土用(五季)の考え方

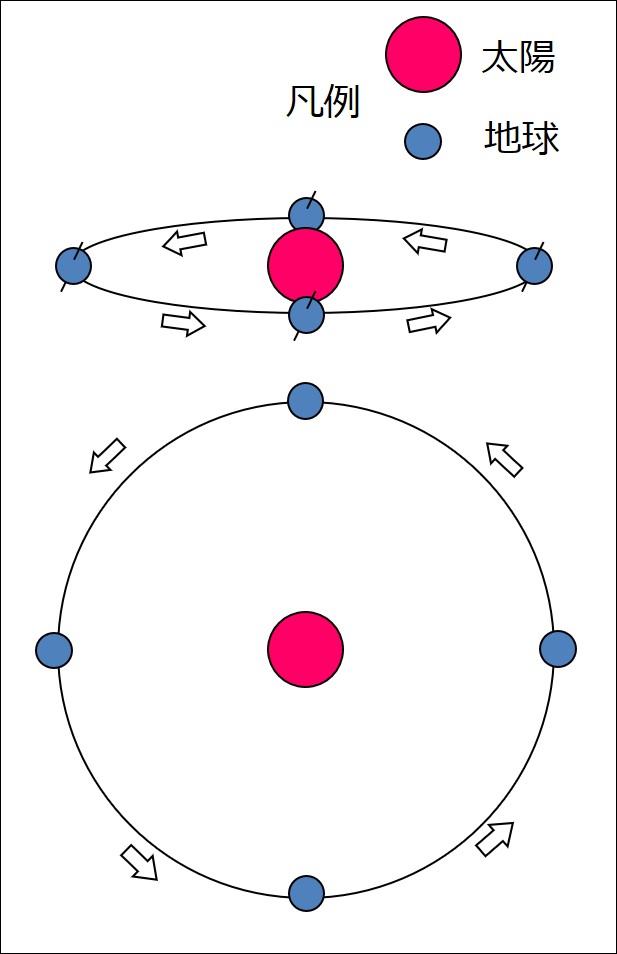

四季の考え方

当たり前ですが、地球は1年かけて太陽を1周回ります。

(逆に言えば地球が太陽の周りを1周するのにかかる時間が1年です)

1年で大きな節目は「夏至」「冬至」「春分」「秋分」です。

これで周期を4等分しています。ちなみにこの分け方を「二至二分」と言います。

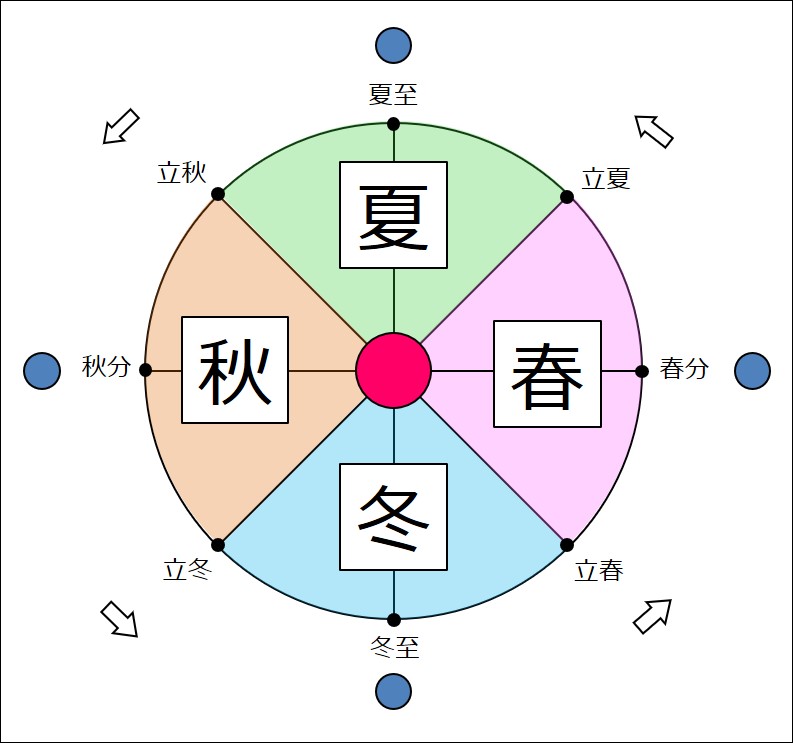

そして

「冬至」と「春分」の間に「立春」

「春分」と「夏至」の間に「立夏」

「夏至」と「秋分」の間に「立秋」

「秋分」と「冬至」の間に「立冬」

があります

立春、立夏、立秋、立冬をまとめて「四立」と言い、

「二至二分」と「四立」を合わせて八節と言います。

一般に四季といわれるのは

立春~立夏:春

立夏~立秋:夏

立秋~立冬:秋

立冬~立春:冬

土用(五季)の考え方

そして土用はこの「立春」「立夏」「立秋」「立冬」前の18日間のことを指しています。

なので土用は年4回あり、

「立夏」の前を「春土用」

「立秋」の前を「夏土用」

「立冬」の前を「秋土用」

「立春」の前を「冬土用」

といいます。

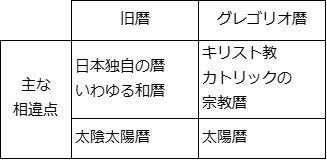

豆知識:旧暦とグレゴリオ暦

今私たちが普段使用している暦は「グレゴリオ暦」と言います。

これは1年を365日1週間を7日、4年に1度うるう年で366日とする考え方です。

(正確には400年に97日追加する考え方)

土用がある旧暦とグレゴリオ暦の違いは下記のとおり

2.土用とはいつなのか?(2022年を参考に)

続いては具体的に

「土用」がいつになるのかを説明していきます。

考え方として、

「土用」は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」前の18日間です

冬土用: 1月17日~ 2月3日 (立春: 2月4日)

春土用: 4月17日~ 5月4日 (立夏: 5月5日)

夏土用: 7月20日~ 8月6日 (立秋: 8月7日)

秋土用:10月20日~11月6日 (立冬:11月7日)

冬土用: 1月17日~ 2月2日 (立春: 2月3日)

春土用: 4月17日~ 5月4日 (立夏: 5月5日)

夏土用: 7月19日~ 8月6日 (立秋: 8月7日)

秋土用:10月20日~11月6日 (立冬:11月7日)

四立(立春、立夏、立秋、立冬)の前の18日間なので

土用の日は案外簡単にわかります。

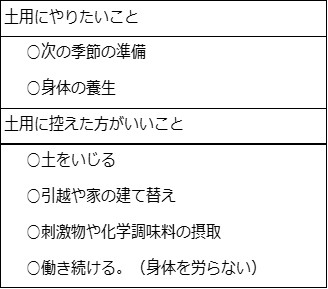

3.土用にやりたいこと、控えた方がいいこと

「土用」は季節の転換期。そして土の気を養う時期。なので土いじりは基本NGです。

じゃあ何をするのか?それは「次の季節の準備」と「身体の養生」です。

ここでは下記3点を説明していきます。

●次の季節の準備

●身体の養生

●控えた方がいいこと

次の季節の準備

「土用」は極まった季節がピークに達し、転じる「季節の極まりと変わり目の18日間」です。

外出はなるべく控え、次の季節を準備します。

※季節のピークとは夏なら最も暑い、冬なら最も寒いときのことです。

衣替えをしたり、ストーブを出したり、エアコンの稼働確認をしたり・・・

昔から秋土用は冬に向け、保存食(味噌やたくあんなど)を作る時期

この時期に仕込むとカビが生えにくく、失敗しにくいですよ

ちょっと早いかなと思うかもしれませんが、先回りして準備することによって、季節を迎えて本番になった時に結果を出してくれます。

ここを怠けると気づいたら夏本番とかで慌ただしくなってしまいます。

身体の養生

身体の養生のポイントは下記2つです。

●旬のモノを摂取して身体を労る

●次の季節へ身体を慣らす

旬のモノを摂取して身体を労る

「土用」は季節が極まった時期です。季節が極まるということは旬の野菜などのおいしさがピークを迎えているということ

栄養価が高い旬のモノを存分にいただき、身体を労りましょう

下記のように旬のモノが存分に味わえるシンプルな和食がおすすめ

「ごはん+みそ汁+旬のモノ+海藻・豆類など」

昔ながらの味噌や漬物などの天然発酵食品は胃腸の働きを助けます。

土用の時期は積極的に摂取しましょう

次の季節へ身体を慣らす

過ぎ行く季節と次の季節が入り混じる土用は「気の乱れる時期」といわれ、体調をくずしやすい時期になります。

季節の変わり目は体調を崩しやすいと言いますが、これは「土用」の視点からみても同じですね

前述した「次の季節の準備」に合わせて、身体も次の季節に向けて準備しましょう

冬土用なら、春に向けて冬に凝り固まった身体をすこしずつほぐしたり、

春土用なら、夏に向けて暑さに少しずつ耐性をつけたり、

ただ、土用は「気の乱れる時期」です。体調を崩さないように、少しずつ少しずつ慣らしていきましょう。

控えた方がいいこと

控えた方がいいことは下記4つです。

●土をいじる

●引越や家の建て替え

●刺激物や化学調味料の摂取

●働き続ける(身体を労らない)

土をいじる

「土用」は土気を養う期間ですので土いじりは基本NGです。

畑の種まきや掘り返しは控えましょう。

引越や家の建て替え

土用の目的は「過ぎ去る季節を終わらせ、来る季節を育成すること」

そのため、暮らしの土台そのものが変化するときだから「引越」や「家の建て替え」など「大きく土台を変える行為」は控えた方がいいと言われています。

刺激物や化学調味料の摂取

「土用」は身体を養生する時期なので、刺激物(カフェインや香辛料など)や化学調味料(化学精製した砂糖やぶどう糖加糖液糖など)は避けましょう

働き続ける(身体を労らない)

土用は身体を労わる時期です。

この時期に休まず、働き続けると、体調を崩す原因になりやすいです。

4.おまけ:土用の丑の日とは?

土用の丑の日といえばウナギですよね。

ここではおまけとして、下記2点を解説していきます。

●土用の丑の日の考え方

●土用の丑の日の由来

土用の丑の日の考え方

昔の人は日にちを12支(子・丑・寅・卯…)で数えていました。

そう、土用の丑の日とは土用の期間にある丑の日を指します。

※参考として2020年の土用の丑の日一覧を載せておきます。

冬土用: 1月17日~ 2月3日 (立春: 2月4日) 丑の日: 1月24日

春土用: 4月17日~ 5月4日 (立夏: 5月5日) 丑の日: 4月18日、4月30日

夏土用: 7月20日~ 8月6日 (立秋: 8月7日) 丑の日: 7月23日、8月 4日

秋土用:10月20日~11月6日 (立冬:11月7日) 丑の日:10月27日

冬土用: 1月17日~ 2月2日 (立春: 2月3日) 丑の日: 1月17日、 1月29日

春土用: 4月17日~ 5月4日 (立夏: 5月5日) 丑の日: 4月23日

夏土用: 7月19日~ 8月6日 (立秋: 8月7日) 丑の日: 7月28日

秋土用:10月20日~11月6日 (立冬:11月7日) 丑の日:10月20日、11月 1日

土用の丑の日の由来

一般的に土用の丑の日は夏土用の丑の日を指します。

そして夏土用の丑の日にウナギを食べると健康によいとされています。

諸説ありますが、

これは、江戸時代の蘭学者である平賀源内が発案したと言われています。

経緯としてはこんな感じ

古代より「ウナギは栄養価が高く精力の付く食べ物」とされていたが、

本来ウナギに脂がのっておいしくなる季節は冬

夏のウナギは身がやせて人気がなかった。

しかし、夏にもウナギを売りたい、と近所のウナギ屋から平賀源内が相談を受けた

平賀源内は、丑の日に「う」の付くものを食べるとよいという風習にちなみ、

ウナギ屋に「土用の丑の日」と貼り紙をさせ、「土用丑のウナギは健康によい」という話を広めた。

これが大ヒット!瞬く間に他のウナギ屋さんも真似をはじめ、

今でも土用の丑の日はウナギと広く知られるようになりました。

平賀源内が発案した「土用丑の日」は日本最初の宣伝キャッチコピーと言われています

5.まとめ

今回は「土用」について解説をしました。

今回、解説したことのまとめです。

●土用は四立(立春、立夏、立秋、立冬)の前の18日間

●土用の期間は「次の季節の準備」「身体の養生」を行う

●土用の期間は「土いじり」や「引越・家の建て替え」などは控える

●一般的に「土用の丑の日」は夏土用の丑の日

四季の節目ごとにある「土用」

土用の期間を意識し1年間を過ごすと、季節の移ろいがより身近に感じ、人生が豊かになるはずです。

ぜひ日ごろの生活に「土用」取り入れてみてください!

今回は以上で終わりです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

他にもこんなことが知りたいなどあればお問い合わせからご連絡ください。